平和の種をまき続ければ、

いつかどこかで花が咲くはず。

1945年の原爆投下による

被害の惨状をはじめ、

原爆が投下されるに至った経過や、

原爆の被害、人々の苦しみ、街の復興の様子や、

語り継ぐ意味を知るため、

爆心地周辺を訪れます。

今なお世界中に核兵器は存在し続ける

石炭を燃料とする重工業の発展は、やがて戦争のための兵器をつくることにも力が注がれました。長崎市には多くの造船関連の工場や兵器工場があり、戦艦や武器が製造されていたため、原子爆弾投下の候補地とされました。1945年8月9日11時02分。現在の爆心地公園のある松山町上空500mで原子爆弾が炸裂。15万人近くの死傷者を出しました。

被爆を通じてあらゆる観点から平和への願いを伝える展示

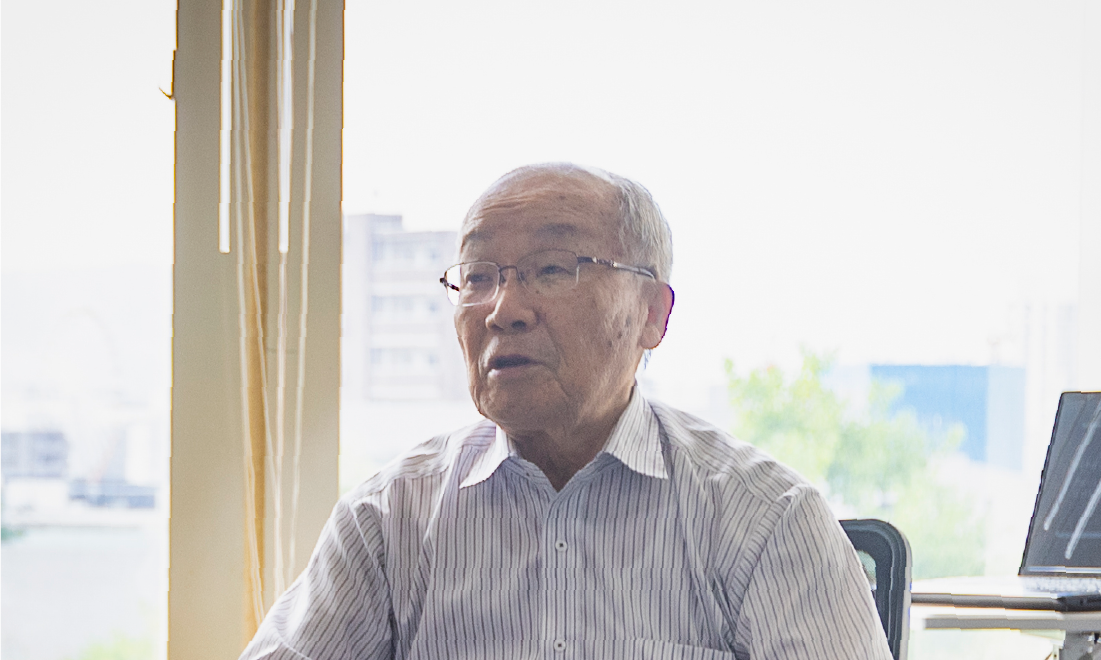

自身の体験を通じて、戦争で被害に遭うのは最前線にいる兵士だけではなく一般市民も含まれていると教えてくれます。戦後、食事もとれない中で必死に生きてきた日々の真実は、平和の大切さを訴えかけるものです。当時まだ子どもであっても今なお残る鮮明な記憶。それこそが原爆による戦争体験が人々の心に大きな影響を与えたことの証です。

被爆者の高齢化とともに、被爆体験を聞く機会は減少しています。このプランによって、被爆体験を受け継ぐために被爆者の体験談を映像化するといったアーカイブ化を推進する等の活動資金に充てられます。

言葉にならない感情が次々と湧き出してきたと話す参加者

スライドを見せながら当時の体験を語ってくれる” class=”a-fadein”>

スライドを見せながら当時の体験を語ってくれる” class=”a-fadein”>

家族や親類を失った悲しみは消えない

スライドを見せながら当時の体験を語ってくれる

原爆投下から80年という長い年月が経ち、被爆者の平均年齢は85歳を超えました。いつまでこの話ができるかわからないと思いながら平和の大切さを伝えています。種をまき続ければいつかどこかで花が咲くと信じて。

入口から螺旋状の通路を地下へと降りていきます。展示室に入ると薄暗い中に、被爆した浦上天主堂の側壁の再現造型や折れ曲がった鉄製の建造物などが現れます。熱さで溶けた遺品や焼け焦げた服といった展示物があの日に起きたことを無言で語り、人体に与える影響、核兵器開発の歴史といった事実が、戦争を繰り返してはならないという決意へと導きます。

これは日本の高校生平和大使の言葉です。被爆体験を直接話して、平和とは何かという問題を投げかけることで、私たちは平和について考えることの大切さを知ります。もう夜中に空襲警報で目を覚まさずにゆっくり眠れる。毎日、学校で安心して勉強や運動ができる。平和とは、当たり前の生活ができること。平和こそ、人類共通の願いなのです。

一本柱鳥居の近くの山王神社には被爆しながらも再び成長した“被爆クス” がある

長崎原爆資料館

住所:長崎市平野町7-8

営業時間:8:30-17:30

駐車場:あり

爆心地公園

所在地:長崎市松山町5

駐車場:なし

平和公園

所在地:長崎市松山町9

駐車場:あり

山王神社

住所:長崎市坂本町2丁目6-56

駐車場:なし