良質な石炭と

刀匠の技が生む

長崎市南西部。

炭鉱のある島々に近い半島の入江にある

小さな漁師町が

蚊焼(かやき)庖丁の町です。

かつて30ほどあった鍛治工房も、残りわずか。

刀鍛冶から100年以上も受け継がれてきた

庖丁づくりの技を体験します。

蚊焼は刃物の粘り強さと硬さを操る焼刃土と呼ばれる良質の土と、一年中温度が一定の地下水があるため、江戸時代から刀剣や刃物が作られるのに適していました。また、鉄を1000℃以上に熱し、叩くことで強度を高める庖丁づくりに欠かせないのが火力。明治以降、燃料として使われていたのが長崎市沖の髙島や端島(=軍艦島)で採掘される良質な石炭でした。また、採炭作業に使われる道具などは、「蚊焼鍛冶」の製品が重宝されていたと言われています。

すべてが世界に1本だけの庖丁

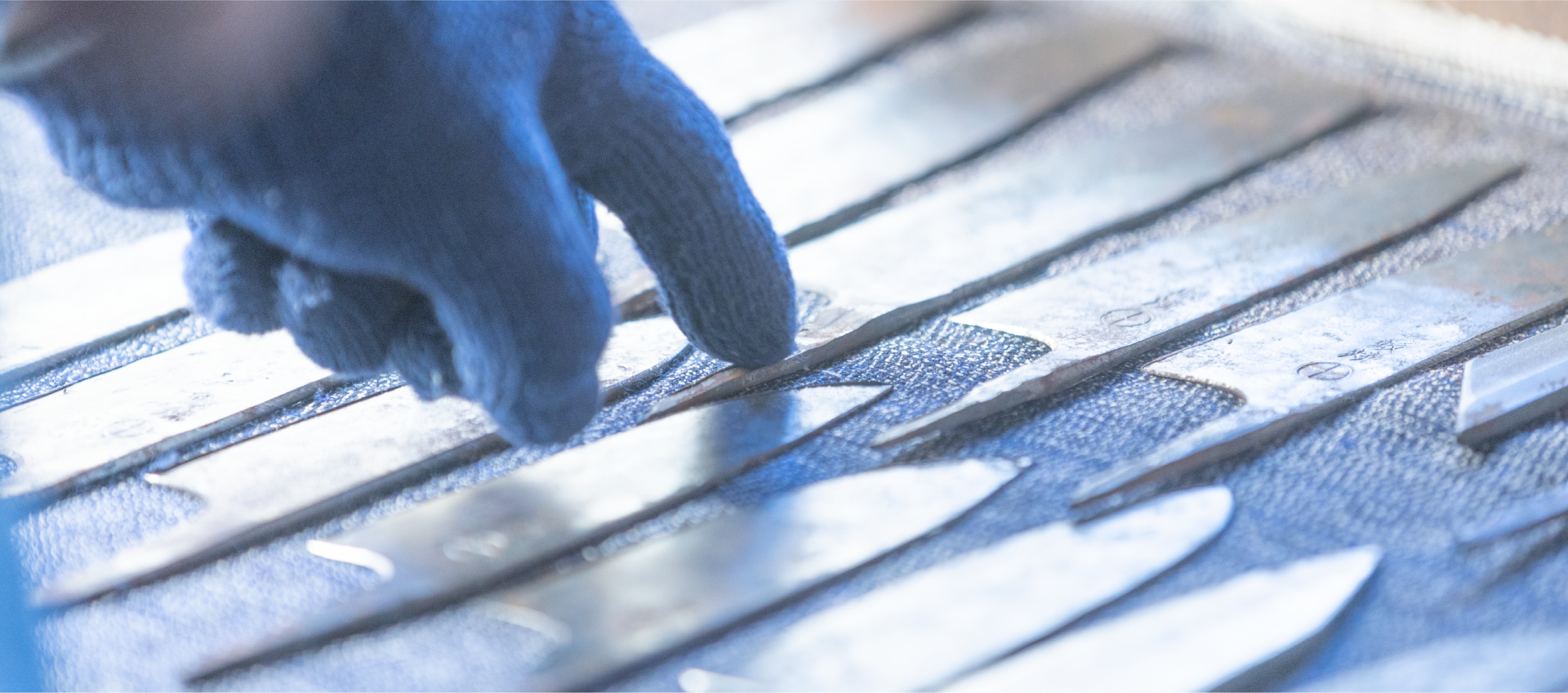

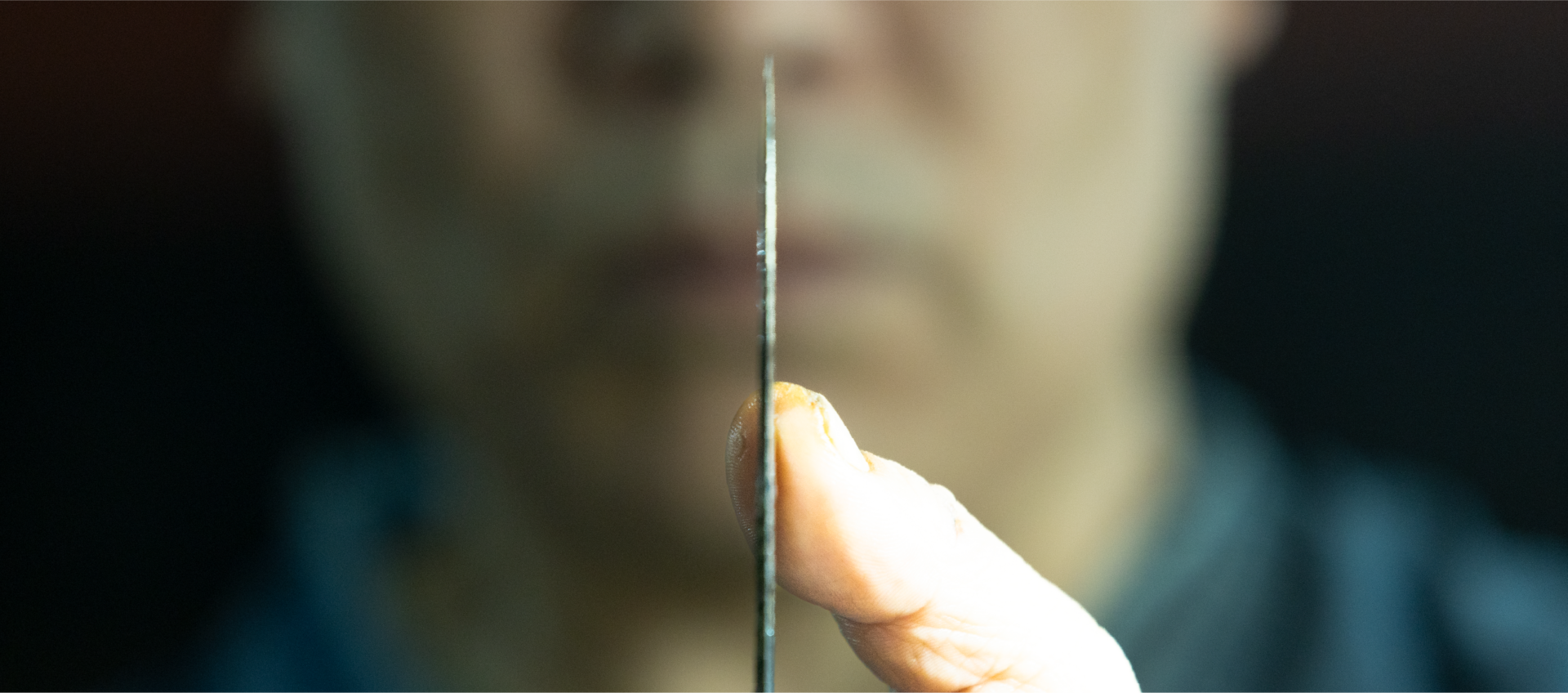

体感温度60℃にもなる火のそばで正確に庖丁を打ち、火花が散るグラインダーで庖丁の形を整え、指で切れ味を確認しながら何種もの天然砥石で刃先を繰り返し研ぐ。設計図がなく、経験の伝承によって受け継がれてきた技を体験すれば、「伝統工芸」の奥深さを実感することができます。

体験を通じて庖丁の奥深い魅力を知ってもらい、1本でも多くの庖丁が広まることで、刀匠の技の次世代への継承につながります。

感謝の気持ちが芽生えるまで修練を積む

体験は手を添えてくれるので安心して行える

脳梗塞で利き手の右手の自由を奪われながら左手を訓練し、職人技を取り戻した3代目刀匠。4代目の拡大(こうだい)さんとともに、日々の感謝の気持ちを伝えながら庖丁づくりの醍醐味を広める。

父・和久さんが病に倒れて4代目を継承することを決意。自身の仕事を続けながら技を受け継ぎ、火を使う工程と荒研ぎを担当しています。

指先の感覚で切れ味を確かめる

手の大きさや、切りたい物によって変わる庖丁の形。「万能庖丁」一つをとっても、刃の長さや形は少しずつ違います。それは、1本、1本違うからこそ、きっと誰かに合う庖丁になるという考えの表れでもあるのです。手になじむ自分の一本を見つける。それもまた蚊焼庖丁の楽しみです。

和久さんが18歳で父に弟子入りし、3代目を継承したのは36歳の時。以来、全身全霊で技術を磨いてきましたが、2018年に脳梗塞で倒れ、利き腕の右手がある右半身がまひ。「もう続けられない」と弱気になる時もありながら、それでも「生きていること」に感謝し、家族やお客様に恩返ししたいとリハビリに励み、今では左手1本で庖丁が作れるように。その姿を見た息子の拡大さんは「4代目を継ぐ」と決意して父の下で修行中です。「蚊焼庖丁の価値を次世代に」と和久さんは意気込んでいます。

真っ赤なうちに素早く鉄を打って形をつくる

利き腕とは反対の左手で庖丁をつくる

桑原鍛冶工房

住所:長崎市蚊焼町1532

営業時間:9:00-17:00

駐車場:あり